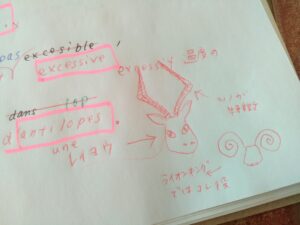

フランスの通信制大学歴史学科では授業ごとに課題が出されます。その課題は4種類の形式で出題されます。学生はどの形式で出題されたのかを判断し、その形式に沿って小論文を書きます。

その4つの形式は以下のとおりです。それぞれを解説していきます。

- Dissertation : devoir d’argumentation

- Commentaires de textes

- Devoir propre à la matière

- Note de lecture d’un ouvrage

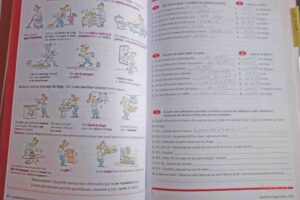

論文: Dissertation

最もスタンダードな課題の出題形式で、ほとんどがこの論文形式で出題されています。

示されたテーマから主題を決め、導入、本文(内容)、結論を書いていきます。DELF B2 や DALF の作文(Production écrite)で指定される形式と同じです。

導入部分では、テーマの背景や状況を説明し、本文がどのような内容になるのかを示します。あわせて、問題を提起(problématique)します。

本文では、問題提起に対して、議論を発展させていきます。

いくつかのセクション(サブセクションも)に分けて書き進めていきます。一般的に弱い議論から始めて、強い議論で締めくくります。強い議論とは最も確かな参考文献に基づいたものが適しています。

また、それぞれのセクションの間や最後の結論の間に論理の移行(transition)をはさみます。

本文で書いた議論を簡潔にまとめ、問題提起に対しての答えを述べます。さらに、別の問題提起(agrumentation ouverte)を示します。

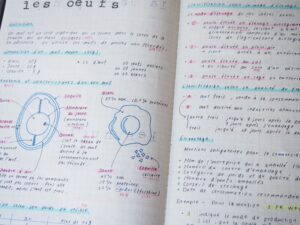

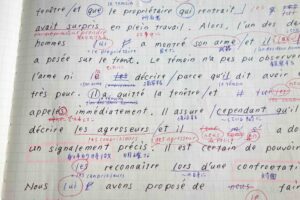

コメント: Commentaires de textes

テキストのコメントとは、出題されたテキストの内容を示すことを目的としていて、テキスト内の著者の考えを説明し、それを文脈や他の著者の考えと関連をもたせ、問題提起に対しての答えを導きます。

論文(Dissertation)と書き方の流れはほぼ同じですが、目的が違います。

出題されたテキストについて、著者は誰で、何年に書かれ、何について語っているのかを述べます。またこのテキストが書かれた背景や状況について、簡単に触れることもあります。

著者が暗黙的に提起している問題や困難を特定し、疑問(problématique)を投げかけます。

これからの本文について、どのような順番でどのように発展していくのかの計画を述べます。

本文では出題されたテキストの説明を行います。いくつかのセクション(サブセクションも)に分けて書き進めていきます。

具体的には、テキストの書かれた歴史的な背景や状況、著者の動機(なぜ書いたのか)、テキストの内容、テキストがもたらした影響やその結果などについて述べます。(テキストによって異なることがあります)

本文で書いた議論を簡潔にまとめ、問題提起に対しての答えを述べます。

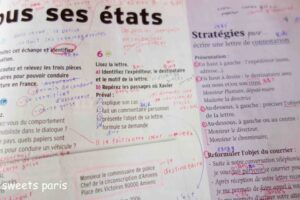

科目別の課題: Devoir propre à la matière

「科目別の課題」は上記のDissertationやCommentaireではない課題の形式で、授業を受け持つ先生によって自由に出題されます。

テキストの中の内容について問う課題や他のテキストに対しての問いなどさまざまな形式で出されます。

作品の講読ノート: Note de lecture d’un ouvrage

作品の講読ノートとは、ある本(特に学術書や評論、歴史書など)を読み、それに基づいて要約・分析・批評を加えたレポートの形式です。

本の内容を正確に把握し要約し、著者の主張・方法論・立場を理解する。また、書かれた文脈(歴史的・学術的背景)を把握し、自分なりの批評や分析を加えます。さらに、大学で学ぶ学問(例:歴史学)において、その本がどのような意義を持つかを検討する。

このノートでは、感想文ではなく、分析的・批判的視点で書くことが大切です。書かれた歴史的文脈(例えば、著者が書いた年代や学界の動向)を理解しなければなりません。

日本の通信制大学を検討している場合は下記のリンクをご覧ください。